La quantité et la qualité des données sur ces dimensions du bien-être s'améliorent de plus en plus.

Par Peter Turchin − Le 31 mai 2025 − Source Cliodynamica

Le bien-être général est une variable clé de la théorie structurelle-démographique, tandis que son contraire, l'appauvrissement populaire, est l'un des principaux facteurs d'instabilité. (Rappelons que l'inégalité n'est pas un facteur fondamental dans cette théorie, mais plutôt un indicateur utile du développement conjoint de l'appauvrissement et de la surproduction des élites).

Lorsqu'on discute des tendances en matière de paupérisation, on a souvent tendance à se concentrer exclusivement sur une seule dimension. Les économistes, en particulier, s'intéressent principalement à l'évolution des revenus ou de la richesse des ménages au fil du temps. Mais plus récemment, même les économistes ont commencé à s'intéresser à d'autres dimensions du bien-être. L'équipe d'Anne Case et Angus Deaton, qui a introduit dans le langage courant la notion de « morts de désespoir », en est un bon exemple.

Dès le début, mon approche a mis l'accent sur la nature multidimensionnelle du bien-être. À mon avis, se concentrer exclusivement sur son aspect économique est contre-productif. Premièrement, mesurer l'évolution des salaires et des revenus « réels » (corrigés de l'inflation) au fil du temps est une tâche très technique. Selon l'approche choisie (moyenne ou médiane, salaires ou revenus, différentes mesures de l'inflation), on peut obtenir des tendances très différentes, voire opposées. Deuxièmement, pour la plupart des sociétés du passé (par exemple avant 1800), nous ne disposons tout simplement pas des données économiques détaillées nécessaires pour construire de telles séries chronologiques.

Pour ces raisons, j'ai dès le début de mes travaux cherché à examiner un large éventail de mesures. Les données biologiques relatives au bien-être sont particulièrement utiles. Certains aspects, tels que l'espérance de vie, sont difficiles à estimer pour les sociétés passées. Mais les données sur d'autres mesures, telles que la taille moyenne (stature) ou la prévalence des maladies dégénératives, sont beaucoup plus disponibles. Il existe littéralement des millions de squelettes dans les musées européens, qui fournissent une multitude de données riches sur la santé personnelle et la violence interpersonnelle. Voir, par exemple, le livre L'épine dorsale de l'histoire : santé et nutrition dans l'hémisphère occidental.

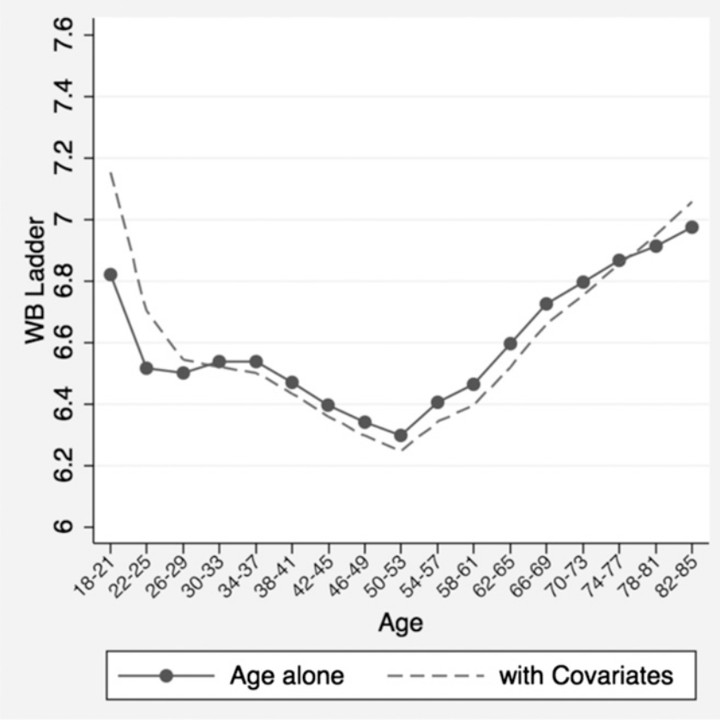

Une autre dimension du bien-être qui a été difficile à évaluer est ses aspects psychologiques et sociaux. Heureusement, cela est en train de changer. Par exemple, Angus Deaton, que j'ai déjà mentionné dans cet article, est coauteur d'un article publié en 2010, intitulé Instantané de la répartition par âge du bien-être psychologique aux États-Unis. En analysant les données recueillies en 2008, les auteurs ont découvert que la courbe du bien-être psychologique est en forme de U. Partant d'un niveau relativement élevé chez les personnes âgées de 20 ans, elle diminue chez les personnes âgées de 20 à 50 ans, puis augmente à nouveau, de sorte que les octogénaires (80 ans) se déclarent plus satisfaits de leur vie que les jeunes adultes.

Bien-être (WB) en fonction de l'âge (Stone et al. 2010 : Figure 1)

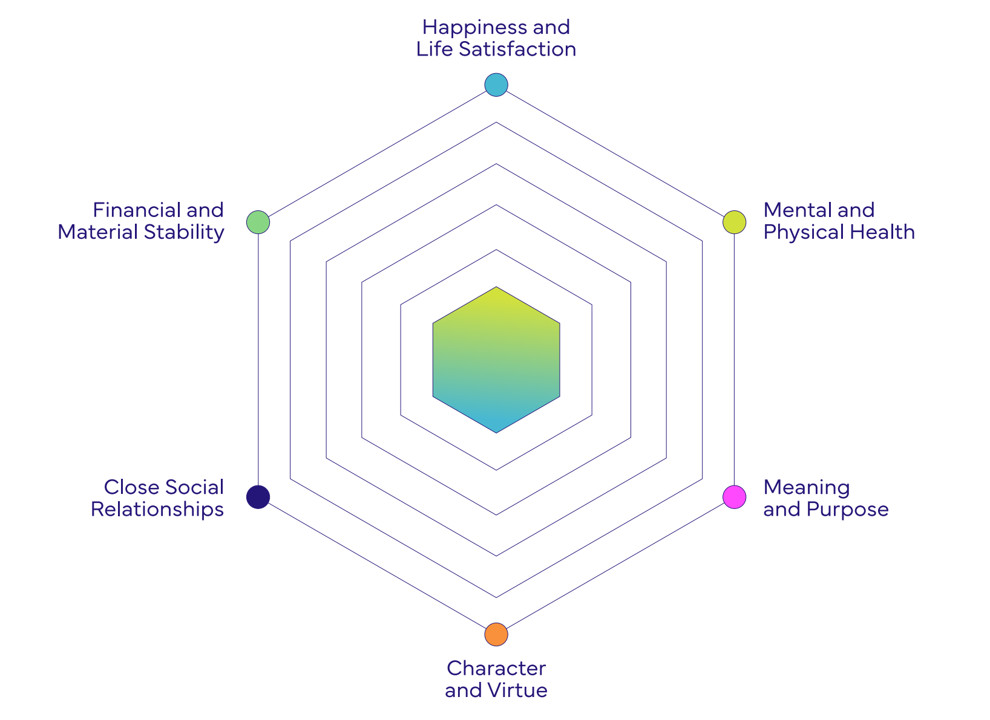

Très intéressant. Mais il s'avère que cette courbe en U n'est pas une caractéristique universelle, comme on le pensait initialement. Récemment, la Global Flourishing Study a publié les résultats d'une analyse d'un ensemble de données massif portant sur plus de 200 000 personnes dans 22 pays. Leur approche pour quantifier l'« épanouissement » était assez complète et comprenait six domaines fondamentaux :

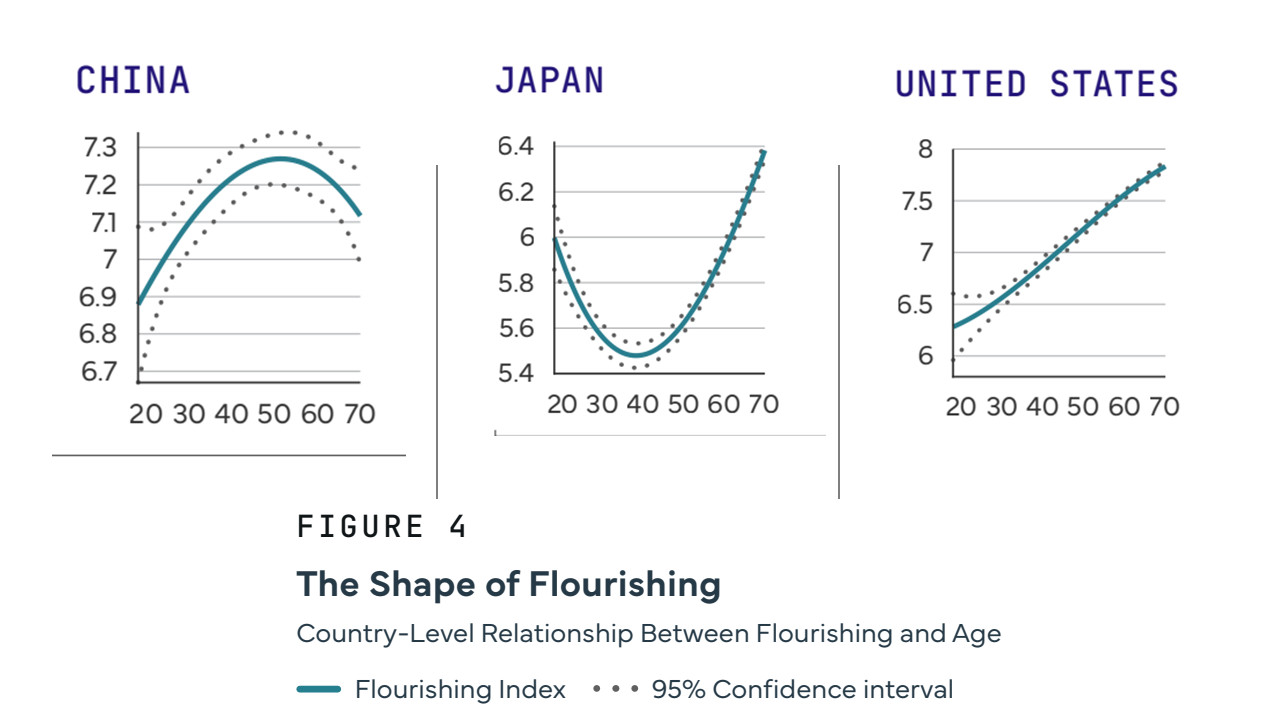

Ils ont constaté que l'« épanouissement » peut évoluer avec l'âge de toutes les manières imaginables : augmentation, diminution, augmentation puis diminution, etc. Aux États-Unis, par exemple, la courbe en U observée précédemment s'est transformée en une ligne ascendante.

Le problème avec ces études instantanées est qu'elles confondent les effets de l'âge avec les « effets de cohorte » (la façon dont une variable évolue au fil du temps). Je n'ai pas analysé ces données, mais je soupçonne que la ligne ascendante aux États-Unis résulte du regroupement de personnes qui, à l'âge de 20 ans, ont connu les années 1950 et 1960, une période heureuse, et de personnes qui avaient 20 ans au cours des deux dernières décennies, où la misère a atteint de nouveaux sommets. Cette hypothèse expliquerait également pourquoi on observe au Japon une courbe en U, les quadragénaires les moins heureux étant ceux qui ont pleinement vécu les décennies perdues du pays. En Chine, la courbe est inversée, la cohorte la plus heureuse étant celle des quinquagénaires. Ces personnes ont connu l'essor le plus spectaculaire en matière de bien-être. Je le répète, il s'agit d'une hypothèse qui doit être vérifiée en analysant des données qui suivent une cohorte dans le temps.

Il convient également de noter le niveau global étonnamment bas de l'épanouissement au Japon. Observez l'échelle (axe vertical). Au Japon, l'indice d'épanouissement varie entre 5,4 et 6,4, ce qui est bien inférieur aux fourchettes observées aux États-Unis et, surtout, en Chine. En lien avec cette observation, un collègue et moi-même sommes sur le point de terminer une analyse structurelle et démographique du Japon contemporain, qui indique que la société japonaise est véritablement dans une situation désastreuse. Je vous tiendrai informés ici lorsque les résultats de cette étude seront prêts à être partagés.

Peter Turchin

Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone